2025年11月5日至8日,BAU China國際建筑科技博覽會在上海新國際博覽中心舉行。廣聯達科技股份有限公司副總裁、數字建筑研究院院長劉剛受邀出席Beyond AI數字化與AI主題論壇,發表《產業AI賦能中國建造智能化躍遷》主題演講。他指出,“人工智能+建筑”正深刻影響并重塑建筑產業,然而當前行業AI應用推進仍陷于多重誤區。要實現真正突破,關鍵在于發展“產業AI”——將通用AI與建筑領域知識、行業數據及工程軟件深度融合,使AI應用從探索“可能性”轉向提升“確定性”。同時,劉剛圍繞建筑工程大模型與AI平臺如何支撐項目應用場景和智能化實踐進行了分享,重點介紹了廣聯達以“一橫一縱一AI”為核心的戰略布局如何推動產業AI在多個業務場景及大量項目中落地應用,賦能行業加速實現智能化躍遷。

轉型之困:三大誤區制約AI價值釋放

作為建筑數字化領域的領軍企業,廣聯達早在2015年便設立AI研發團隊,并于2023年全面啟動“All in AI”戰略,不斷加大在建筑領域生成式AI等前沿技術方面的研發投入。依托多年行業實踐積淀,自主研發了建筑產業AI大模型AecGPT,覆蓋建筑行業規劃、設計、交易、成本、施工、運維及綜合管理等7個領域20個細分專業知識領域,具備自動化、分析決策、輔助生成等專業能力。

盡管行業已形成以“好房子+好科技”推動高質量發展的共識,AI落地仍面臨挑戰。劉剛指出三大認知誤區:重“基座”輕場景:企業熱衷投入大模型基座,卻脫離業務場景,導致技術“懸浮”,投入產出失衡;試圖全自建:建筑企業若包攬從算法到應用的全鏈條,將面臨人才、資金與技術三重壓力,推高轉型風險;期望高、落差大:對AI技術成熟度過度樂觀,遭遇現實挑戰后易陷入觀望,錯失智能化發展關鍵窗口期。

破局之道:產業AI聚焦“確定性”價值創造

面對上述困境,劉剛圍繞“產業AI 是什么?”、“為什么需要產業AI?”、“產業AI的核心價值?”這三個問題,深入淺出地分享了對AI的看法,提出了“產業AI”解決方案。他強調,產業AI并非簡單技術嫁接,而是通用AI與建筑領域知識、業務流程和數據以及工程軟件的深度耦合,形成能解決實際問題的技術體系與應用范式。

他用一個生動的對比闡釋了產業AI與通用AI的核心區別:“通用AI是‘發現一百萬種新解法’,但每一個都可能不深入、無法形成閉環;而產業AI是‘把一個最優解復制一百萬次’。”他指出通用AI探索“可能性”,結果具有隨機性和不確定性;而產業AI追求的是優化“確定性”——提升質量、控制成本、保障穩定運行。這要求技術必須具備高可靠性、可重復性與可問責性,這也正是產業AI存在的根本意義。其核心價值在于實現優秀、確定性能力的放大和系統性轉化——將個人經驗轉化為團隊能力,將項目成果沉淀為企業資產,將歷史數據激活為當下洞察。

轉型戰略指引:聚焦“三高”,實現價值躍遷

產業AI如何真正創造價值?劉剛認為,其成功的關鍵在于三大核心要素:高價值場景、高質量數據與高可靠模型。這三者構成了一個強大的價值增長閉環:在業務場景中的深度應用,會沉淀下海量的高質量數據;這些數據持續“喂養”和優化模型,使其能力不斷提升;而更強大的模型又能反哺應用場景,釋放出更大的價值。

高質量數據是根基:建筑行業數據高度復雜,以融合BIM與IoT數據為核心構建高質量數據底座,是產業AI發展的前提;

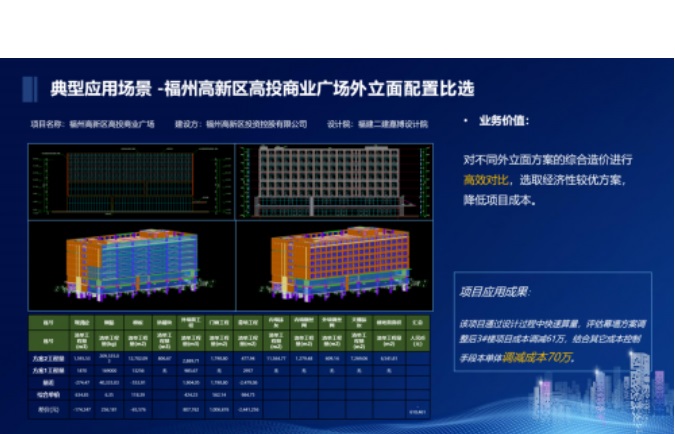

高價值場景是目標:通過將AI與BIM深度融合,貫穿設計、成本與施工關鍵環節,將實現“提質、增效、降本”的全面價值落地。在設計環節,AI原生驅動的Concetto系統與數維設計平臺可實現多方案智能比選和高質量交付,從源頭控制成本;在成本環節,AI+BIM算量將10億級項目的算量周期從3個月壓縮至2周,實現了全過程成本精細化管理;在施工環節,融合AI智能塔吊、安全識別與進度排程等技術,打通數字化落地“最后一公里”,實現“人機料”精細化管理,助力項目“省錢、省心、省力”;

高可靠模型是支柱:建筑產業大模型作為“專家顧問”,必須具備高度的專業化與可靠性,才能在復雜多變的工程業務場景中真正“可用”。AI應用推進,應以建筑產業大模型為樹干,并以其為基礎訓練企業專用模型,才能確保大模型在現實復雜業務中“可用、可靠”。

戰略布局:平臺化能力助推產業升級

廣聯達依托“一橫一縱一AI”戰略,構建自主可控的數字化核心技術體系:“一橫”指產業業務平臺AECOS,“一縱”涵蓋工業圖形平臺與設計平臺,“一AI”則包括建筑產業大模型AecGPT與產業AI平臺。目前,AI技術已在設計、成本、招采、施工等環節陸續落地。

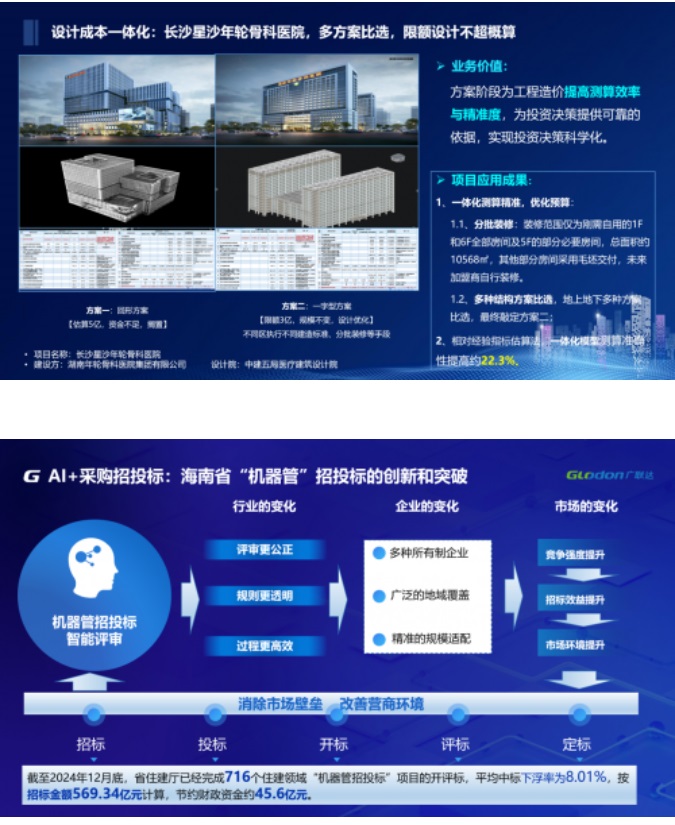

從長沙星沙年輪骨科醫院的設計成本一體化,到海南省“機器管”招投標的創新實踐,產業AI正在多個標桿項目中驗證其價值。這些案例表明,唯有AI與行業知識及工程軟件深度融合,才能推動中國建造實現智能化的歷史性躍遷。

在高質量發展的時代命題下,中國建筑產業已站在智能化轉型的關鍵節點。跳出通用AI的局限,擁抱產業AI的思維,或將成為打開未來之門的關鍵鑰匙。